医療技術の進化と医薬分業の進展に対応し、

医療人としての豊かな人間性と高い倫理観、使命感、責任感を持ち、

臨床の現場で高度な専門性を発揮する薬剤師を育てます。

北陸3県で勤務する

薬剤師の約4割を

本学卒業生が占めています。

開学49年目を迎え、

医療現場に大きな

ネットワークを構築しています。

卒業後の進路

2024年度 就職率

※就職率=就職者数÷就職希望者数

2024年度 卒業生の進路状況

就職実績(過去3年抜粋) 【病院】金沢医科大学病院/石川県済生会金沢病院/加賀市医療センター/恵寿総合病院/金沢赤十字病院/公益社団法人石川勤労者医療協会城北病院/珠洲市総合病院/公立松任中央総合病院/高岡市民病院/富山大学附属病院/富山県立中央病院/福井厚生病院/福井総合病院/新潟県立病院/順天堂大学医学部附属静岡病院/浜松医科大学医学部附属病院 など 【公務員】防衛省航空自衛隊/石川県職員/群馬県職員/新潟県職員 など 【企業】(株)太田胃散/杏林製薬(株)/協和ファーマケミカル(株)/塩野義製薬(株)/日東メディック(株)/富士フィルムヘルスケアマニュファクチュアリング(株)/富士フィルム和光純薬(株)/アイングループ/(株)アルプ/(株)ウィーズ/(株)エヌ・エム・アイ/(株)スパーテル/クオール(株)/クラフト(株)/グランファルマ(株)/たんぽぽ薬局(株)/チューリップ調剤(株)/ファーマライズホールディングス(株)/一般社団法人ヘルスプランニング金沢/(株)ユニスマイル/(株)瑠璃光/総合メディカル(株)/日本調剤(株)/(有)ひろ(中森かいてき薬局)/イオンリテール(株)/ウエルシア薬局(株)/(株)クスリのアオキ/(株)スギ薬局/(株)ツルハ/(株)マツモトキヨシ/中部薬品(株) など

【病院】金沢医科大学病院/石川県済生会金沢病院/加賀市医療センター/恵寿総合病院/金沢赤十字病院/公益社団法人石川勤労者医療協会城北病院/珠洲市総合病院/公立松任中央総合病院/高岡市民病院/富山大学附属病院/富山県立中央病院/福井厚生病院/福井総合病院/新潟県立病院/順天堂大学医学部附属静岡病院/浜松医科大学医学部附属病院 など 【公務員】防衛省航空自衛隊/石川県職員/群馬県職員/新潟県職員 など 【企業】(株)太田胃散/杏林製薬(株)/協和ファーマケミカル(株)/塩野義製薬(株)/日東メディック(株)/富士フィルムヘルスケアマニュファクチュアリング(株)/富士フィルム和光純薬(株)/アイングループ/(株)アルプ/(株)ウィーズ/(株)エヌ・エム・アイ/(株)スパーテル/クオール(株)/クラフト(株)/グランファルマ(株)/たんぽぽ薬局(株)/チューリップ調剤(株)/ファーマライズホールディングス(株)/一般社団法人ヘルスプランニング金沢/(株)ユニスマイル/(株)瑠璃光/総合メディカル(株)/日本調剤(株)/(有)ひろ(中森かいてき薬局)/イオンリテール(株)/ウエルシア薬局(株)/(株)クスリのアオキ/(株)スギ薬局/(株)ツルハ/(株)マツモトキヨシ/中部薬品(株) など

学びのポイント

POINT 01

医療人としての人間性を育てる

独自プログラム

「医療人」などの独自の科目を通して、人としての優しさや倫理観、使命感など、医療人として欠かすことのできない人間性を醸成し、患者に寄り添う薬剤師になるための基盤を築きます。

POINT 02

学修効果を高めるアクティブ・ラーニング型授業

主体的に学び続ける力、問題発見・解決能力、コミュニケーション力を養うため、対話や議論を重視したPBL、TBL授業を展開。これにより知識を活用し、応用できる構成力や統合力を身につけます。

*PBL(Problem-Based Learning)問題解決型学習

*TBL(Team-Based Learning)チーム基盤型学習

POINT 03

西洋医薬学と東洋医薬学の

コラボレーション教育

開学当初から東洋医薬学に注目し、中国の姉妹校との交流を図りながら、西洋医薬学とのコラボレーション教育を行っています。

POINT 04

一人ひとりの学びを徹底支援するサポート体制

何度でも繰り返し学べる授業録画システムを導入するほか、学びの成果を振り返りながら目標までの道筋を明確にする「学修ポートフォリオ」の活用により、一人ひとりの学びを全教職員が手厚くサポートします。

薬剤師として求められる

基本的な資質・能力

(薬学教育の総合的学修成果として、

生涯にわたって目標にする資質)

薬剤師は、豊かな人間性と医療人としての高い倫理観を備え、薬の専門家として医療安全を認識し、責任をもって患者、生活者の命と健康な生活を守り、医療と薬学の発展に寄与して社会に貢献できるよう、以下の資質・能力について、生涯にわたって研鑽していくことが求められる。

1 .プロフェッショナリズム、 2 総合的に患者・生活者をみる姿勢、 3 生涯にわたって共に学ぶ姿勢、 4 科学的探究、 5 専門知識に基づいた問題解決能力、 6 情報・科学技術を活かす能力、 7 薬物治療の実践的能力、 8 コミュニケーション能力、 9 多職種連携能力、 10 社会における医療の役割の理解

6年間の学び

豊かな人間力、高い倫理観、

高度な専門知識・技能

臨床現場での実践力を

身につける一貫教育

1年次医療人としての自覚を持ち、

幅広い教養と薬学の基礎を学ぶ。

幅広い教養と薬学の基礎を学ぶ。

※履修科目は一例であり、主な科目のみ記載しています。

基礎ゼミナールⅠ

アクティブラーニングを主体としたSEED(Strategic Entrance Education)プログラムを通して、薬学部での6年間の学びの基盤となるスチューデントスキルおよびスタディスキルを身につける。

基礎科学

薬学の専門知識の土台をつくるため、基礎を固める。

有機化学Ⅰ・無機化学

化学物質を理解するために、化合物の構造、性質等について学ぶ。

物理化学Ⅰ

物質の物理的性質を理解するために、原子・分子の構造、熱力学、反応速度論等の基本的事項を学ぶ。

分析化学Ⅰ

化学物質の分析法の原理や応用について学ぶ。

生化学Ⅰ・Ⅱ

生命現象を細胞レベル、分子レベルで理解するため、細胞の成り立ち、構造、機能について学ぶ。

医療人としての意識、

学修意欲を早期から高める

アーリーエクスポージャープログラム。

病院見学 / 薬局見学 / 製薬企業見学 / 介護福祉施設訪問 / 介護福祉ボランティア / 不自由体験 / 救命救急・AED体験 / 薬害講演会 / 人体解剖学習(4年次)

2年次薬学の基礎をさらに強化し、

実習を通して理解を深める。

実習を通して理解を深める。

社会と薬学

医療と薬学の歴史を認識するとともに、国民の健康管理、医療安全、薬害防止における役割を理解し、薬剤師としての使命感を身につける。

生体分子学Ⅰ

医薬品の生体内での作用を化学的に理解できるように、生体分子の構造と性質・機能との関わり、生体分子と医薬品の相互作用について学ぶ。

機能形態学Ⅱ・Ⅲ

人体の成り立ちを理解するため、人体の構造、機能、調節に関する基本的事項を学ぶ。

薬理・薬物治療Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

医薬品の作用する過程を理解するとともに、疾病と薬物の作用に関する知識を学び、代表的な疾患とその症状、それらに対する治療方法や使用する薬物、 患者情報に応じた薬の選択をするための知識を学ぶ。

生薬学

代表的な生薬の基原、特色、臨床応用および天然生物活性物質の単離、構造、物性、作用について学ぶ。

3年次医療系科目を中心に、

確かな実践力を身につける。

確かな実践力を身につける。

高齢者の心理・行動

患者(特に高齢患者)と医療者のコンコーダンスなパートナーシップを形成するためにコミュニケーションの理論を学ぶ。

薬物動態学Ⅰ・Ⅱ

薬物の体内動態を理解し、個々の患者の投与設計をするため、薬物の体内動態と解析について学ぶ。

食品衛生学

食生活が健康に与える影響を科学的に理解するため、栄養と食品機能、食品衛生、地球生態系や生活環境と健康との関わり等について学ぶ。

公衆衛生学

人々の健康増進、公衆衛生の向上に貢献するため、現代社会における疾病と予防、栄養と健康について学ぶ。

臨床検査学

身体の病的変化から疾病を推測できるように、代表的な症候、病態・臨床検査について学ぶ。

薬事関連法規

保健・医療・福祉に係る法規範制度・経済、及び地域における薬局と薬剤師の役割を理解し、義務及び法令を遵守する態度を学ぶ。

4年次専門性をさらに高め、実務実習に

必要な知識・技能・態度を身につける。

必要な知識・技能・態度を身につける。

実務実習を行うにあたり、

4年間の学修を担保にする

「薬学共用試験」

CBT(Computer-Based Testing)

コンピュータを用いた多肢選択形式の試験で、実務実習に必要な基礎知識を理解しているかが問われます。北陸大学では、「e-ラーニングシステム」を導入し自習できるほか、定期的な実力試験も実施しています。

OSCE(Objective Structured Clinical Examination)

薬剤師としての基本的な技能や態度を客観的に評価する試験で、病院や薬局等の臨床現場をシミュレートした内容です。

4〜5年次病院・薬局での実務実習により、医療現場に必要な力を身につける。

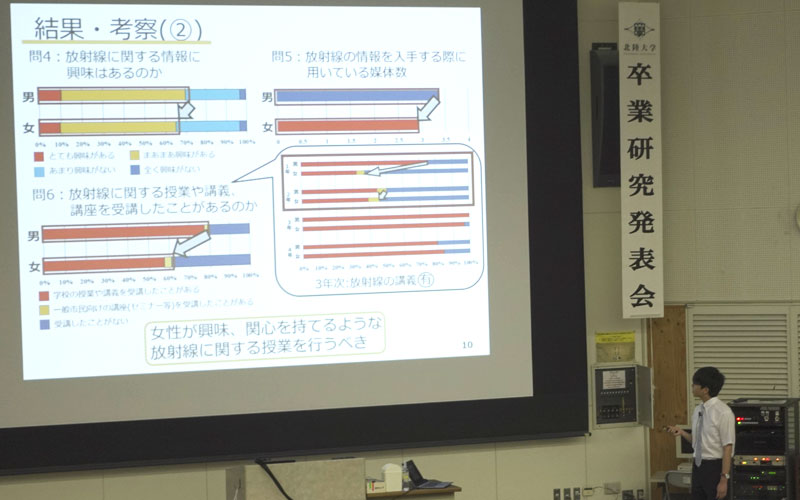

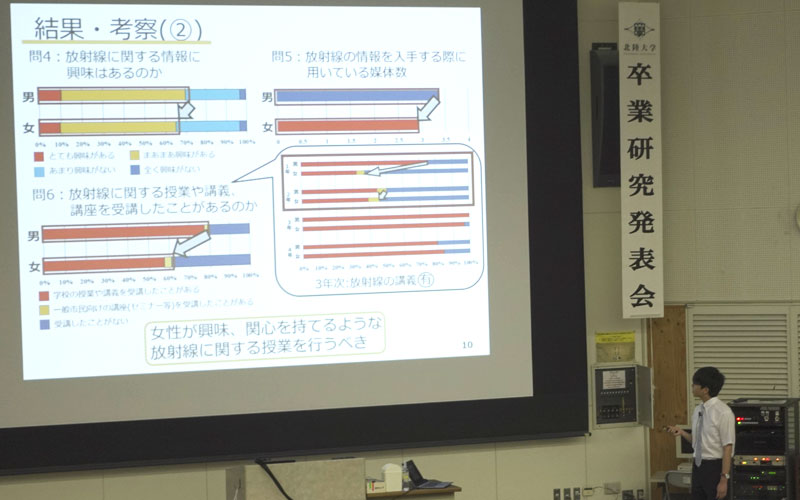

卒業研究に取り組み、希望の分野で卒業研究テーマを追求し、科学的な根拠に基づく問題解決能力を修得する。

卒業研究に取り組み、希望の分野で卒業研究テーマを追求し、科学的な根拠に基づく問題解決能力を修得する。

薬局実習(2.5カ月)

指導薬剤師のもと、医師の処方せんに基づいた調剤や患者への服薬指導を行います。在宅医療や介護等、地域におけるチーム医療への参画についても学びます。

病院実習(2.5カ月)

指導薬剤師のもと、調剤業務や病棟業務等に参加します。病棟ではベッドサイドでの服薬指導、医師や看護師、他の医療職が連携して行うチーム医療を学びます。

姉妹校 金沢医科大学

医学部・看護学部を持つ姉妹校との連携により、他の職種の役割や専門性、また自身の職業の専門性や責任を理解するために、異なる学部の学生同士が、同じ場所でともに学び、お互いから学びあいながら、お互いのことを学ぶ多職種連携教育(IPE:Interprofessional Education)プログラムを実施。

実習先医療機関(例)

石川県

金沢医科大学病院 / 金沢医療センター / 浅ノ川総合病院 / てまり薬局 / はなの木薬局 / あおぞら薬局 等

富山県

富山赤十字病院 / 富山労災病院 / 富山県立中央病院 / 高岡市民病院 / チューリップ薬局 等

福井県

福井大学医学部附属病院 / 福井県済生会病院 / 敦賀医療センター / 水仙薬局 等

6年次基礎・専門・臨床を融合させ、卒業研究を完成させる。

卒業に向けて、知識・技能・態度の総合的な向上を図る。

卒業に向けて、知識・技能・態度の総合的な向上を図る。

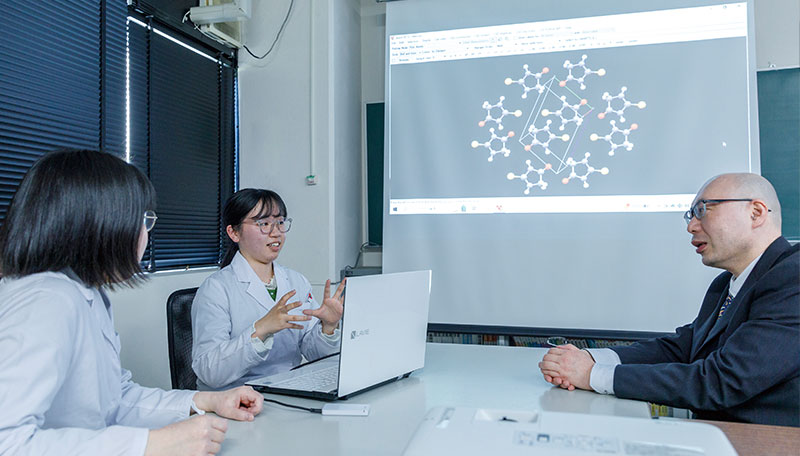

卒業研究

研究室に所属して卒業研究に取り組み、問題発見・解決能力を身につけ、現象を客観的に捉える観察眼と論理的な思考力、新たな課題にチャレンジする創造的精神を養います。研究の過程では、法規範を遵守して取り組むことの大切さを学び、知識や技能を総合的に活用する力とともに、プレゼンテーションの方法と論文のまとめ方を学びます。

総合薬学演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(Ⅰは5年次開講)

多様かつ複雑な医療現場において、薬剤師がチーム医療の一員として真に役割を果たすために必要な力を6年間の総まとめとして総合薬学演習で養います。

薬剤師国家試験

病院・薬局実習を行い、所定の単位を修得し卒業することで、薬剤師国家試験の受験資格が得られます。国家試験は2日間にわたって行われ、「物理・化学・生物」「衛生」「薬理」「薬剤」「病態・薬物治療」「法規・制度・倫理」「実務」の7科目から345題が出題されます。

PICK UP 研究室

-

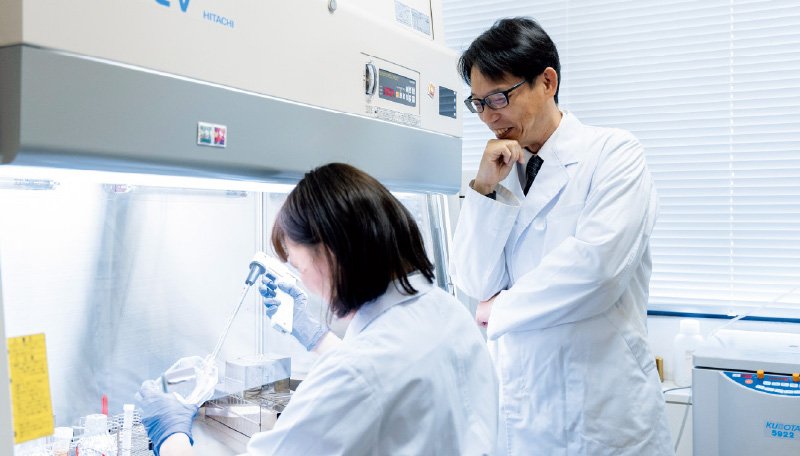

大黒研究室

抗ウイルス活性を持つ化合物を探求し、

抗ウイルス活性を持つ化合物を探求し、

細菌の増殖抑制に貢献します大黒 徹教授ウイルス学新型コロナウイルスの流行のように、今後も新種のウイルスの発生は起こると予想されます。そのため、抗ウイルス活性を持つ化合物の探求は未来のパンデミックに備える重要な研究であると思います。また、全世界で抗菌薬が効かない耐性菌の出現も問題となっています。そこで、当研究室では細菌にのみ感染する“ファージ”と呼ばれるウイルスを用いて細菌の増殖を抑制する研究を行っています。ウイルスは感染症を引き起こすだけでなく、ヒトに有益になるようにも用いられ始めています。ウイルスを制御することは人類の発展につながると考えています。

-

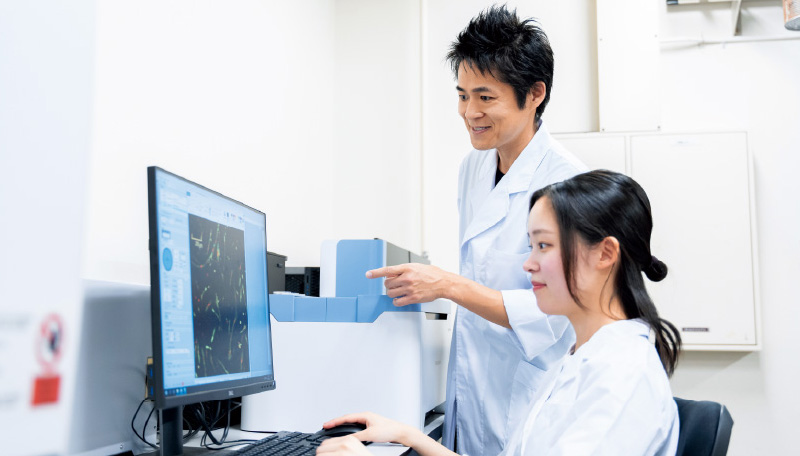

髙橋(達)研究室

化合物の作用機序を検証し、

化合物の作用機序を検証し、

運動器疾患の治療薬開発を目指します髙橋 達雄教授薬理学私の研究室では、運動器(骨、関節、筋肉)の疾患をターゲットにして、その治療薬を開発することを目的として研究を進めています。候補となる化合物を見つけ出し、化合物がどの細胞にどのように作用して、どのような変化をもたらすことで有効性が発揮されるのかを分子レベルで検証します。運動器の疾患は多くありますが、中でも変形性関節症は自覚症状のある患者数だけでも1000万人いると言われています。しかし、効果的な治療薬がほとんどないため、研究の成果が社会実装されれば、病気で苦しむ患者さんを数多く救うことができます。

-

岡田研究室

医療機関と連携した臨床研究で

医療機関と連携した臨床研究で

患者さんのQOL向上を目指します岡田 守弘准教授糖尿病、関節リウマチ私の研究室では近隣の病院や保険薬局と連携して臨床研究を行います。研究を通じて薬物治療を最適化するためのお薬の使い方・選び方を検討し、病に苦しむ患者さんの生活の質(QOL)を向上できるようなアイデアを生み出し、それを社会に還元することを主題としています。この研究室で主に取り組む糖尿病や関節リウマチの治療は、近年、お薬を中心に進歩・発展しており、薬剤師への期待が大きく、やりがいを感じられる分野です。卒業論文のサポート面では、学生の自由な発想と新鮮な意見を尊重し、ゴールへと導くように指導しています。

-

宇佐見研究室

薬毒物の研究成果を通して

薬毒物の研究成果を通して

事件の解明や教育に貢献します宇佐見 則行教授薬毒物衛生学・薬毒物代謝学・法医裁判化学薬毒物の代謝に注目した毒性学的薬理学的研究を行っており、特に「大麻の薬毒物学的研究」を主テーマとしています。また、検察庁、各都道府県警察本部や科学捜査研究所と連携し、「大麻事件」における大麻草の鑑定やさまざまな薬毒物事案における相談などに応えています。これら研究の成果を基に、石川県内を中心に各都道府県において「薬物乱用防止教室」を開催。この活動では、「薬物乱用に関する調査とその防止教育に関する研究」として、薬物乱用防止教育、医薬品の適正使用教育、ドーピング防止(アンチドーピング)教育の小中学校での実践と教育法の確立を目指しています。

-

松尾研究室

脳機能低下の機序を検証し、

脳機能低下の機序を検証し、

新薬開発の可能性を広げます松尾 由理教授薬理学超高齢化社会、ストレス社会といわれる昨今、脳卒中、パーキンソン病、うつ病などの脳疾患をもつ患者数は増え続けています。治療薬はあるものの、薬が効かない患者さんも多いのが現状です。当研究室では、いろいろな脳疾患モデルマウスを用いて、脳の神経細胞が弱ったり、脳の機能が低下したりする機序を調べています。神経変性疾患や精神疾患、さらには脳腫瘍やてんかんにおいても、脳の中で生じる炎症が、予後に影響することが分かってきました。病気を知ることで、それを治す新しい薬が見いだされ、患者を救うことができると考えています。

-

木藤研究室

医薬品の立体構造を解析し、

医薬品の立体構造を解析し、

医薬品開発に重要な知見を提供します木藤 聡一教授有機構造化学炭素・水素・酸素・窒素などの原子を三次元的に結合させることで、さまざまな「立体的な形(立体構造)」をもった医薬品をつくることができ、この立体構造のわずかな違いが医薬品の作用や性質に深く影響します。当研究室では、X線構造解析・分子分光学的手法・コンピュータによる計算化学的手法により医薬品の立体構造を詳細に解析。医薬品の作用や性質がどのような立体構造の違いに由来するのかを明らかにし、新たな医薬品開発のための知見として提供します。研究を通して、医薬品の構造や薬理作用についてさらに深く考察できるようになってください。

その他研究室紹介は

こちらから

薬学教育

モデル・コア・カリキュラム

薬学に関わる著しい科学的進歩に伴い、科学を基盤として医療に貢献する薬剤師の職責に求められる薬学の知識や技能はより専門化・高度化しています。これに対し、新しい時代に対応できる資質と能力を備え、生涯にわたって常に研鑽し、社会に貢献する薬剤師を育成するため、卒業時までに身につけておくべき必須の能力(知識・技能・態度)の到達目標を提示したものが6年制薬学教育での薬学教育モデル・コア・カリキュラムです。

この薬学教育モデル・コア・カリキュラムは、全国の6年制薬学教育におけるガイドラインであり、北陸大学では、このモデル・コア・カリキュラムに基づいて科目の履修時期や時間を教育研究上の目的に沿ってバランスよく配当し、さらに教育理念に基づいた本学独自のカリキュラムを組み合わせ、学生や社会のニーズに対応した薬学教育を展開しています。

主体的に学び続けるための

充実した学修環境

実験科学棟では、思う存分実習に励み、講義で学んだ内容を実践力として身につけていきます。また、棟内には、医療現場をシミュレートし、実習先での学びを効率よく吸収できる模擬病棟(MTR:メディカル・トレーニング・ルーム)や注射剤の混合・調製などの知識と技能を修得する無菌製剤室なども完備されています。さらに、キャンパス内は、学習スペースが充実しており、主体的に、また友達同士で学ぶ環境が整っています。

アメリカ・中国研修

臨床医薬先進国アメリカに学ぶ

医療従事者と日米医療事情の比較

臨床医薬の先進国アメリカの薬局や病院等での研修を通じ、日米医療事情を比較・検討します。

中国東洋医薬学導入教育プログラム

漢方の本場中国で、現地の薬局や病院等での研修を通じ、中国伝統医薬学の知識を身につけます。

学部長メッセージ

理想の薬剤師像を胸に、

充実した学生生活を!

薬学部長 教授

光本 泰秀

薬学部の設立は1975年。学部50年の歴史のなかで薬学教育は大きく様変わりし、この間、医療・予防・健康分野での薬剤師に期待される役割が高度に専門化するとともに、活躍の場も広がりました。先進医療を実施する医療機関、地域の医療を支える薬局、セルフメディケーションを推進するドラッグストア、薬事・衛生行政をつかさどる行政機関、医薬品の研究・開発や製造・販売を担う製薬企業など、多種多様です。しかし、「人の命と健康を守る、医療の担い手としての薬剤師の養成をもって社会に貢献する」という本学部の教育理念と、学生の成長を後押しする姿勢は、いつの時代も変わることはありません。これから本学部で学ぶ皆さんには、自身が思い描く理想の薬剤師像を胸に、6年間の充実した学生生活を送ってほしいと願っています。卒業時に学生が必ず口にする「北陸大学で学べて良かった」という言葉は、まさに成長の証。私たち教職員も、あらゆる場面において皆さんをサポートします。薬学キャンパスでお会いしましょう。

社会に貢献する」という本学部の教育理念と、学生の成長を後押しする姿勢は、いつの時代も変わることはありません。これから本学部で学ぶ皆さんには、自身が思い描く理想の薬剤師像を胸に、6年間の充実した学生生活を送ってほしいと願っています。卒業時に学生が必ず口にする「北陸大学で学べて良かった」という言葉は、まさに成長の証。私たち教職員も、あらゆる場面において皆さんをサポートします。薬学キャンパスでお会いしましょう。